同人活動してる方にとって税金ってわかりにくいものがあります。

特に会社員だと税金が抜き取られた状態の手取りしか残らないので、税金や確定申告といったものは縁のないものに感じる人が多いと思います。

そもそも同人で確定申告しなきゃいけないの?と思ってる方もいるのではないでしょうか?

紫あつし

紫あつし私も同人始めた最初の頃はそう思ってました…

「自分はコミケでも島中だし、売上もそんなにないサークルだから」

と無関係だと思って油断していると後々大変なことになるかもしれません。

とらのあなやメロンブックスに委託販売をしてたり、DLsiteやFANZAでダウンロード販売をしてたりする場合、税務署にばれる可能性が高いです!

紫あつし

紫あつし島中の私にも税務署から電話がきたことあります!

有名な漫画家さんであっても、確定申告や税金のことを知らず、多額の延滞税を支払うことになるケースもあります。

この事例が他人事と思えないのは、私も確定申告が必要かすら分かってなかった過去があり、税務署からお伺いの連絡きてからかなり大慌てになったからです。

不幸中の幸いだったのは、私は延滞税や無申告加算税を払うほどの利益がなかっただけにすぎません。

またSkebを利用されてるクリエイターの方に納税呼びかけがありました。

最近は税務署などでは税金を未納や滞納をしているクリエイターを重点的に狙っていますし、何年か泳がされてから多くの追徴課税を求めてくるというパターンが増えています。

また、2024年1月から施行される改正電子帳簿保存法を知らないと経費として認められず、あとからさらに追徴課税を払うことになりかねません。

ただし、2023年から始まったインボイス制度も合わせて、運用上のトラブルが発生しており国税庁でもルール変更が随時行われていますのでご注意下さい。

(2024年4月現在の情報となります)

- 同人で確定申告する人に知っておいて欲しい電子帳簿保存法のポイントについて解説

そもそも同人活動で税金払わないといけないの?

結論から言うと20万円以上の利益があれば確定申告しなければなりません。

本質的には1円でも利益があれば確定申告が必要ですし、同人作業に関わる費用の領収書はすべて残しておくべきです。

売上(実際に入ってきたお金) ー 経費(印刷代や資料の書籍代など)

赤字だった場合にも税務署の人に説明できるだけの材料があればお咎めなしになる可能性があります。

紫あつし

紫あつし当時、そんなに売上がなかったので印刷代などの領収書を持っていって税務署で話をしながら納得してもらって追徴課税なしで助かりました!

同人誌は1部500円で頒布するケースで売上で20万円以上がどの程度か考えてみましょう。

| 会場での頒布部数 | 書店委託分 | 売上金額 |

|---|---|---|

| 会場で400部を頒布 | 委託販売なし | 200,000 |

| 会場で200部を頒布 | とらのあなとメロンブックスに150部ずつ委託(卸値420円) | 226,000 |

ただ、売上で20万円のラインだと税務署から連絡が来るケースは少ないかもしれません。

経費を引けば利益がほぼ間違いなく20万円以下になるからです。

上の図の卸値420円のケースで考えると、新刊1冊につき会場で200部頒布、とらのあなとメロンブックスに一回の委託部数が600部、合計800部くらいが利益で20万円を超えてくるラインとなるかなという気がします。

会場頒布や委託部数、印刷代の経費で利益は変わってきますので計算は絶対してください。

ばれる可能性が高いのはやはり銀行口座に記録が残る場合です。

税金の計算は年間の利益ですので、1イベントの利益ではないので間違えないようにしましょう。

紫あつし

紫あつし私の場合だと、年に新刊を3部、1回の新刊の総委託部数が400部を維持していた2年目の頃に税務署から連絡が来ました。

まあまあ数が出るようになって確定申告が必要ということを知らなかった自分が、今考えると恐れ知らずの無知っぷりとしか言いようがありませんでした。

まだそんなにネットの情報共有とか洗練されてなかった時代ですし、税金のことなんか普通に生活してたら習わないというのもあったとは思います。

ただ、もっと売上が大きくて利益(売上-経費)が出てたら、たぶん税務署でかなり怒られた上で重加算税の対象になっていたかもしれません。

その点では追徴課税の出ない時期に税務署から連絡をもらったのは不幸中の幸いでした。

2007年くらいの話なのでうろ覚えですが、連絡の翌日には分倍河原にある武蔵府中税務署に必要になりそうな領収書を全部持って話をするために伺ったと記憶してます。

本当に何も分からなかったですから、無知は本当に怖いです。

白色申告と青色申告で払う税金が変わります

確定申告の書類は白色申告と青色申告の2種類があります。

青色申告は事前に届け出が必要なのと継続的に利益が出ていないと申請受理されない可能性が高いので、会社員をされてる方は白色申告になると思います。

売上から控除額と必要経費を引いたものが利益となり、納付する税金の計算基準になります。

| 申告書類 | 基礎控除(所得2400万円以下) | 特別控除 |

|---|---|---|

| 白色申告 | 48万円 | なし |

| 青色申告 | 48万円 | 10万円・55万円・65万円 |

この表だけで拒絶反応が出る人もいそうですが、白色申告なら委託ショップから振り込まれた金額と実際に頒布した売上から48万円と印刷代やその他経費を差し引いたお金を税務署に申告するということになります。

当時の私の場合なら

コミケと委託で頒布した売上 90万円

- 基礎控除 38万円(当時は確か38万円でした)

- 印刷代15万円×3回 45万円

= 利益 7万円

利益が20万円以下なので「今度から気をつけてくださいねー」という軽微な口頭の注意で済んだわけです!

追徴課税はなかったと記憶してますが、住民税はわずかに上がったかもしれないので追加を払ったかもしれません。

もし利益が290万円を超えてくるようだと趣味とは認められなくなります。

会社員でも税務署に申告すれば青色申告に切り替えることができるかもしれませんので、税務署に問い合わせたほうがいいかもしれません。

基礎控除額も増えますし、色々なメリットも増えますので青色申告にできるなら切り替えるべきです。

ただ、青色申告をする場合には専用の会計ソフトが必須です。

というより、会計ソフトがあると相当な手間を軽減できるので導入したほうが結果として安上がりになりますし、税務調査が来ても余計な詮索が減ってトラブルも少なくなります。

会計ソフトを使ってない場合、税務署の人が来たら高確率で会計ミスがないか調査されます。

そしてもっと大事なのが、会計ソフトのような「優良な電子帳簿」は、過少申告加算税の軽減や65万円の青色申告特別控除といった恩恵を受けることができるので必須といえます。

2024年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行

2022年1月1日からは電子取引においては電子データの保存が義務付けられる予定でしたが、2年間の猶予がされて2024年1月からオンラインで受け取る領収書などの保存が義務になります。

領収書などの保存期間は7年です。(法人赤字は10年です)

なぜ義務化されるのかというと税務調査のためです。

国民に給付金を配ったり、景気対策に税金を大量投入したりしていて勘付いてる人もいるかと思いますが、今後は税金の取り立てが厳しく重くなっていきます。

今回、問題になっている電子帳簿保存法で、電子取引とは?というポイントはオンラインショップの買い物や請求書のやり取りが対象になります。

- Amazon

- 楽天市場

- アニメイトオンラインショップ

- HMV Books

- スマホアプリの決済(スクリーンショットでもOK)

- サブスクリプションの使用料

メールやWEB上で取引が完了するものを電子取引といいます。

今まではプリントアウトしたものを保存して持っておくということもできたのですが、原則として紙での保存がNGとなります。

電子データでもらったものは電子データで保存が必須です。

紙でもらったレシートは紙で保存していいのですが、現実的にすべてを紙の領収書をもらうことは不可能に近いです。

ネットで買物ができなくなりますからね。

また、2023年10月のインボイス制度から消費税課税事業者は特に注意すべき点は、クレカ明細は基本的に経費の証明としては無効になります。

- 家賃

- 水道光熱費

- 旅費交通費

- 通信費

この中では特にネット回線やモバイル通信の領収書は各事業者のマイページからダウンロードできると思いますので忘れずに保存しておきましょう。

消費税課税事業者でなくても、私のように急な調査が入ったときに面倒を避けられるので、領収書の管理はちゃんとする癖をつけておくべきです。

では具体的にはどうしたらいいのか、という話です。

実際の運用

手間が増えるのは間違いありません。

大変ですが、後々の保険になると思ってやっておくことをおすすめします。

検索可能な状態にする

国税庁での推奨は2つの方法があります

ひとつにエクセル管理があるんですが、みんながエクセルを使えるわけではありません。

私はクリスタやPhotoshopは国税庁の人より圧倒的に使えますが、エクセルは絶望的です。

もうひとつがファイル名で個別に取引を管理する方法です。

ファイル名に年月日・取引先・金額をつけて保存

具体的には

20221031_㈱国税商事_110,000

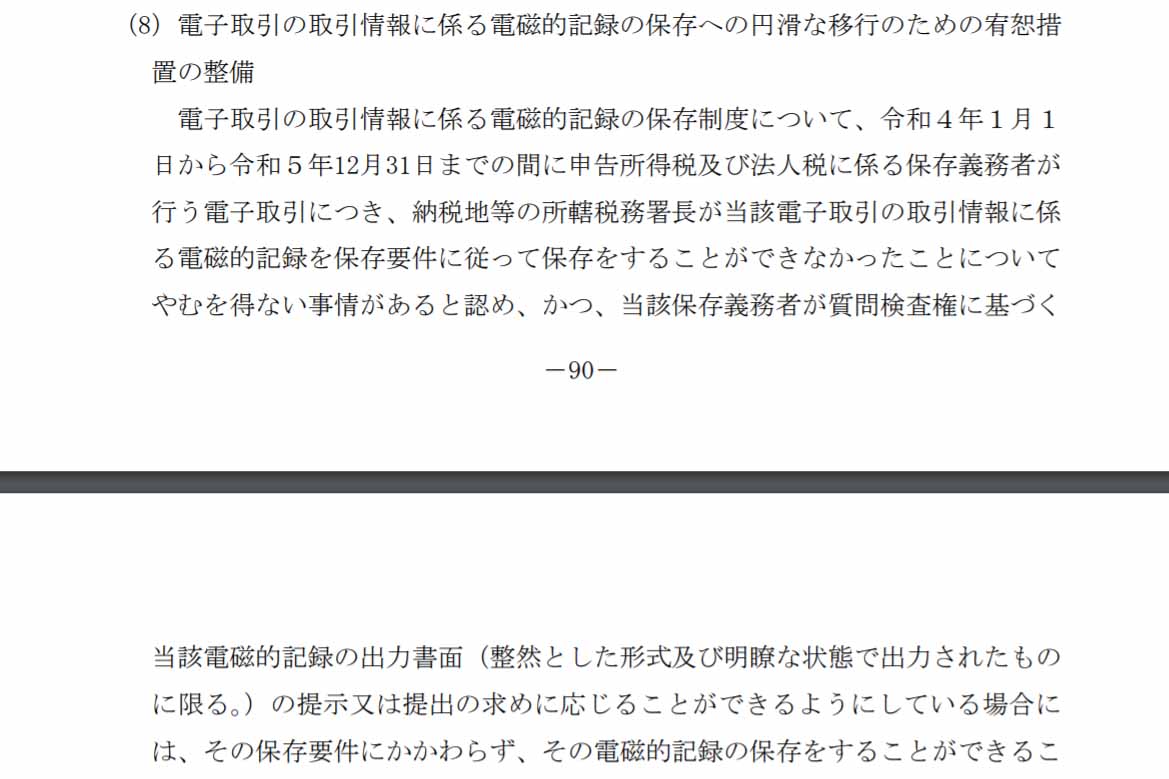

電子帳簿保存法一問一答

詳しくは国税庁の電子帳簿保存法一問一答(pdfファイル)[問12]を参考にしてください。

Amazonや楽天市場では購入履歴の注文詳細から領収書を出すことができます。

ブラウザの印刷を選ぶとChromeなら送信先→pdfに保存を選べますので、pdfファイルに上記の命名規則で保存しておけばいいことになります。

HTMLデータで表示される場合はスクリーンショットでもOKと[問27]に書いてますが、基本的にはpdfファイル保存で管理したほうが簡単だと思います。

電子メールで送付された領収書に対してもちゃんと個別に保存して管理してください。

「電子メールの中にあります」ではNGです。

また、クレジットカードの利用明細が領収書になるというところは多くあります。

アニメイトやHMV Booksには書いてありますので、他のご自身が利用しているサイトがどうなっているかはチェックしてください。

ただ、先ほども述べたようにクレカ明細では無効になる可能性も出てきますので、各店舗の買い物で領収書が発行できるかはちゃんとチェックしてください。

検索機能ということを考えると、クレカの利用明細を1件ごとに必要分コピーして個別に名前を付けていくという感じになるかと思います。

面倒ではありますが、領収書のPDFを命名規則に従ってクラウドストレージのOneDriveに保存して管理してます。

ちなみに。

基準期間(2年前)の売上高が5000万円以下の事業者は検索機能が必要ないとなっています。

利益ではありません!

経費を引く前の売上額です!

ダウンロードしたクレカの利用明細をOneDriveやGoogleDriveなどのオンラインストレージに分かりやすいフォルダー名を付けた中に保存しておきましょう。

2024年4月の段階で、売上5000万円以下の事業者はどのECサイトでも検索機能もダウンロード保存も不要、と変更になっています。

ただし、そのECサイトで領収書が7年間保存できるということだけは絶対確認しておいて下さい。

サイトによっては1年で領収書が見れなくなるところもあるので、普段から経費のファイル管理に慣れておくことをオススメします。

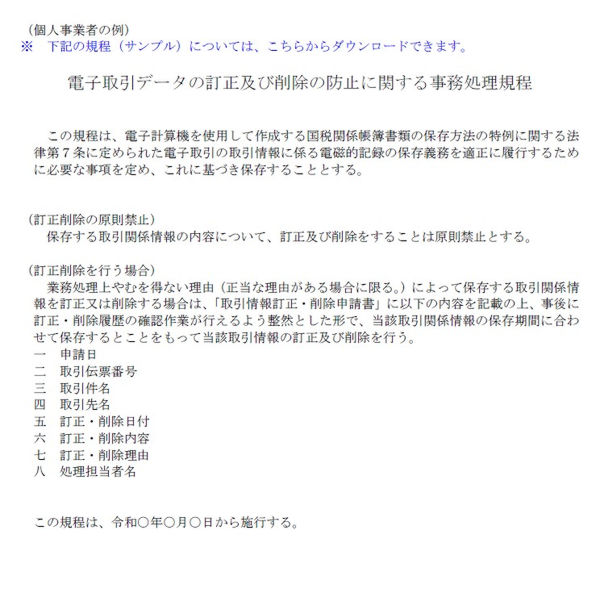

改ざんできないことを証明できるようにしておく

タイムスタンプ付与や改ざん不可なシステムは個人には導入が無理な金額が必要となります。

そうなると事後処理規定を使うことになります。

国税庁のほうでフォーマットは用意されています。

ワード1ページ分のファイルです。

国税庁からワードファイルをダウンロードして、規定の施行日を記入した上で領収書と同じフォルダーに入れておきましょう。

年間5000万円以上の売上を出している方は対策が必須

基準期間(2年前)に5000万円以上の売上を出している方はそもそも消費税の課税事業者になりますので、現時点でも慎重に対応されてるかと思います。

そのときに備えて対策方法を考えておきましょう

スキャナー保存要件

紙でもらったものは紙で保存できますが、スキャンして保存しても大丈夫です。

ただし、一定のルールがあり結構厳しいです。

- タイムスタンプの付与期間が、最長約2か月と概ね7営業日以内

- 磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができる

個人レベルでいえば、クラウドの会計ソフトやそこに付属するサービスを使う以外に選択肢はないです。

検索要件

先ほども述べた、検索要件に「日付」「金額」「取引先」の3項目が含まれていて検索できるようにしてあるシステムを使用する。

弥生のスマート証憑管理が最適解

以前はマネーフォワードクラウドBOXが無料で使えたのですが、2024年6月から有料になりました。

なので、基本的に無料で使えるクラウドサービスは存在しません。

| クラウド確定申告 | プラン | 年額料金 |

|---|---|---|

| マネーフォワード | パーソナル | 15,360円 |

| やよいの青色申告 | セルフプラン | 10,300円 |

ただ、こちらの記事でも解説してるのですが、マネーフォワードはどちらかといえば簿記を理解している人向けの中級者以上のソフトです。

私は5000万円以下ですので検索・保存要件も自分のクラウドストレージで十分ですが、弥生のスマート証憑管理を試しで使ってみた感想として非常に便利だと感じました。

取引先のインボイス番号をちゃんと正しいかボタン一つで確認できて、消費税額もまず間違うこともありません。

Amazonや楽天市場の領収書、メールで貰った領収書のpdfファイル、クレカの利用明細を経費別にスクリーンショットなど、一件ごとに2ヶ月以内に登録しておくと電子帳簿保存法での問題は解消できると思います。

そもそも売上5000万円以前に、1000万円以上の売上がある段階で課税事業者になりますので、会計ソフトか税理士にお願いしないと相当マズイことになります。

さすがにこれだけの売上があれば税務署から高確率で狙われるのを覚悟してください。

さらに私みたい少額利益ではないので穏便には済まないと思ってください。

最近の会計ソフトはクレカの連携もできて自動で使用額が登録されるので便利ですし、税理士に頼むよりも安く済みます。

初心者は私も使ってるやよいの青色申告が使いやすくておすすめです!

\ 電子帳簿保存法にも対応 /

年間課税売上高5,000万円以下の事業者に関して

「税務職員の求めに応じデータのダウンロード(コピーの提供)可能」にしていれば、電子取引における検索要件がすべて不要となりました。

ただし、税務調査に際して、ダウンロードの求めに応じてプリントアウトして書面の提出に応じられるようにしておく必要はありますのでご注意ください。

税務署への参考リンクよりご確認ください。

まとめ

2024年4月現在、軽微なミスに関しては重い罰則は課さないという方針になってます。

もちろん、従来どおりのきちんとした確定申告書類が仕上がっているというのが大前提です。

ひとまず電子取引の保存義務化に関しては、運用が始まってからもルール変更が頻繁に行われています。

今後はインボイス制度など始まり、税金に関してはかなり厳しくなることが容易に想像されます。

ひとまず大事なことは税務署から求めがあればすぐに提出出来るようにしておかなければいけないということです。

- ファイル名に年月日・取引先・金額をつけて保存

- 事後処理規定のワードファイルをダウンロードして施行日を記入しておく

- 経費処理は2ヶ月以内の癖をつける!

簡単なところから慣れていきましょう。

情報が入り次第随時更新していきます!

また、確定申告の際に源泉徴収されたお金の仕訳記入事例を解説してますので、源泉徴収されている方で「マネーフォワード」か「やよいの青色申告」を利用されている方は参考にしていただければと思います。

コメント